|

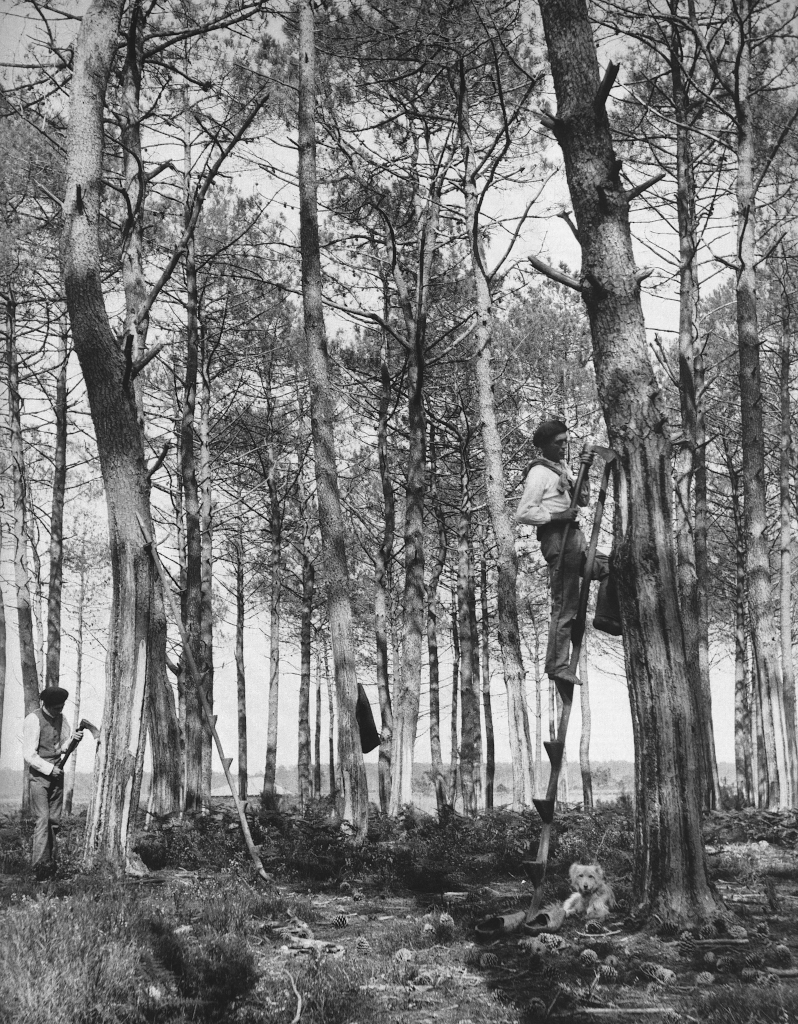

Photo : Emile VIGNES entre 1920 et

1930

Le travail de gemmage est un travail

saisonnier, comme tout travail agricole, mais aussi familial.

Il comprend trois périodes distinctes :

-

La préparation des pins, effectuée par le

résinier aidée normalement de sa femme ;

-

les « piques » faite par l’homme ;

-

les « amasses » effectuées par tous les

deux.

Les enfants contribuent aussi bien aux travaux de

préparation que de récoltes.

Les pots vidés avec la « palique », dans la

couarte. Au pied du pin, les « gemmelles ».

02 – Outils du Gemmier

Source : gemmage du pin maritime par M. A. VIOLETTE –

1900 disponible sur Gallica

1. Grand Pitey – 2. Hapchot à échelons – 3. Hapchot – 4. Sarcle à

pela – 5. Sarcle à brasqua ou barrasquite – 6. Pousse-crampon – 7.

Maillet – 8. Attrape-pot – 9. Escouarte – 10. Hachère ou tos – 11.

Perrus – 12. Peyre à aguada est son affiloir – 13. Tronc de pin

14. Crampon – 15. Pot – 16. Quarre – 17. Saley et pantchotte – 18.

Broc – 19. Troupès – 20 Toupin - 21. Regen – 22. Graoupeou ou croc

– 23. Couvercle à pot – 24. palique

03 - Gemmage au Crot

Photo : Félix ARNAUDIN résiniers au travail le 15 Octobre

1891 à Commesnsacq

De l’antiquité à 1860, le gemmage se pratiquait sur les pins de

plus de 60 ans. Le gémmier commençait par établir un

« crot », c’est à dire un trou au pied de l’arbre ,

qu’il tapissait de mousse et gazon bien tassés et au dessus duquel

avec la hâche d’abord puis le hapchot ensuite, il faisait une

incision par laquelle s’écoulait la gemme. Le « pitey »

est une sorte d’échelle à un seul montant comportant des petites

marches taillées dans la masse d’une perche en bois, permettait de

gemmer en hauteur..

04 - Raclage de l’écorce

Source : M. SAYO – GRAYAN

Au mois de février, il faut « parer »

le

pin, c'est-à-dire enlever l’écorce dure, à la cognée pour les

parties basses.

05 - Raclage de l’écorce

Photo : Jacques CHAMBON : M. MIREMONT – Azur - Août 1980

Lorsque le travail se situe à hauteur d’homme, le raclage se

réalise avec un outil nommé barrasquit

d’espourga.

06- Pique au Hapchot

Photo : Jacques CHAMBON : M. MIREMONT – Azur - Août 1980

La pique est l'incision faite périodiquement en haut de la

care par les résiniers (gemmeurs, gemmiers).

Elle consiste à entretenir la care,

c'est-à-dire entailler de nouveau le pin maritime grâce à un

outil spécifique (, le hapchot »pour

raviver la blessure et assurer un débit de résine suffisant.

Afin que la résine coule régulièrement, il

faut rafraîchir les cares toutes les semaines en progressant

de quelques centimètres vers le haut à chaque pique. Les

copeaux qui tombent sont appelés des « gemelles ou

galips » et sont gardés pour

allumer le feu.

La profondeur de la care ne doit pas excéder

1 cm.

07 - Hapchot

Photo : Jacques CHAMBON : M. MIREMONT – Azur - Août 1980

Le hapchot n’est pas une hache mais une lame

en forme de col de cygne fixée à un manche, servant à

« rafraîchir » la care.

Le gemmeur ou gemmier avec son outil

extrêmement tranchant, dont le taillant courbe pratique des

incisions concaves, fait sauter quelques minces copeaux de

bois, de manière à élever l'entaille ou quarre d'environ un

centimètre.

La légèreté

de ce geste a donné lieu à une expression : har

siular lo hapchòt :

« faire siffler le hapchot » (Simin

Palay,

Escole Gastoû Febus, Dictionnaire du gascon et du béarnais modernes, Paris, CNRS (ISBN 2-222-01608-8)).

Pour les cares hautes le gemmeur utilise le « rasclet »,

sorte de fer de hapchot, monté, en mode de grappin, à

l'extrémité d'un long manche.

08 – Affûtage

|

Photo : Jacques CHAMBON : M. MIREMONT – Azur -

Août 1980

L'affûtage du hapchot est essentiel

pour maintenir son efficacité. Comme pour tous les

outils de travail du bois, le tranchant doit être

parfait.

Cette opération, réalisée plusieurs

fois par jour est effectuée à l’aide de plusieurs

pierres de grains différents.

Le gemmeur peut vérifier la qualité

du tranchant en se rasant les poils.

|

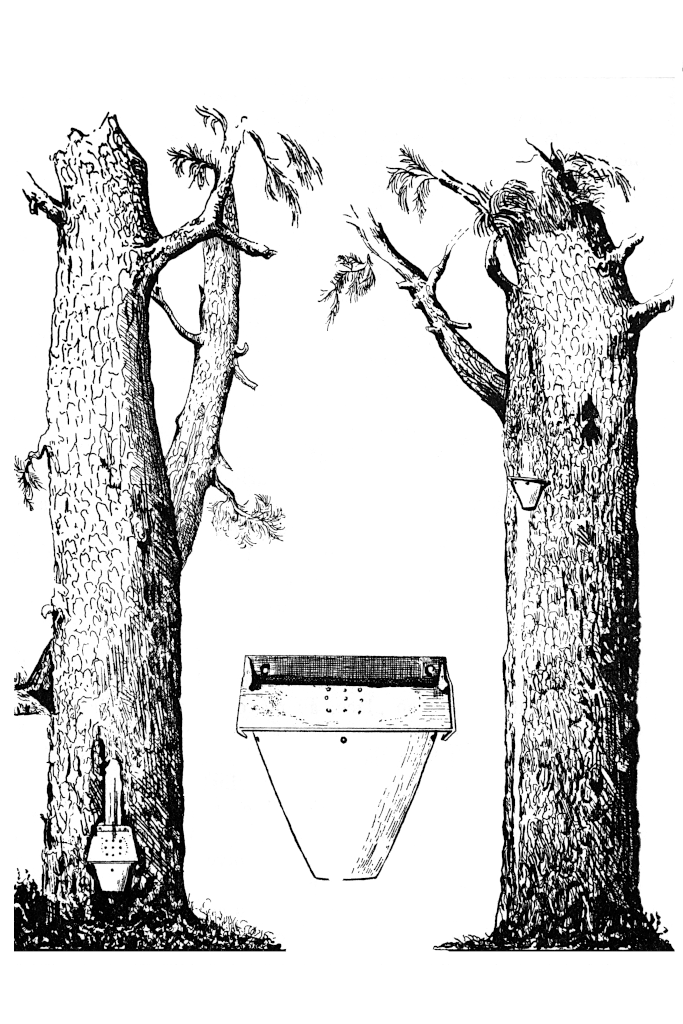

09 – Pot Hugues

Source : Contribution à l’histoire du boisement des

landes de Gascogne – Roger SARGOS -Delmas 1949 p 482

Pour améliorer la qualité de la gemme récoltée, Pierre

HUGUES, avocat bordelais a fait breveter pour 15 ans, en 1844

« un nouveau système d’extraction des résines à

l’aide d’un réservoir ou récipient ascensionnel à

déversoir avec couvercle concave à tiroir et à filtre

s’élevant avec la carre et recevant la matière résineuse à

sa sortie immédiate de l’arbre. ».

Après l’expiration du brevet, en 1860, l’utilisation du pot

de terre déplaçable chaque année le long de la care, s’est

généralisé.

10 – Pose du pot

Photo : Jacques CHAMBON : Forêt

communale – Soustons - Août 1980

Le pot de résine est disposé en bas de la

care.

Il est fixé par le haut avec un « crampon »

en

zinc qui est accroché dans l’écorce à l’aide du « pousse

crampon ».

Il est retenu à sa base par un clou qui est

enfoncé au marteau.

11 – Plat à résine

Photo : Jacques CHAMBON : Forêt communale – Soustons -

Août 1980

Lorsque le pin est penché , la récolte ne peut se faire à

l’aide du pot.

On dispose alors parterre à l’aplomb de la

carre un récipient beaucoup plus large : le plat.

12 - Gemme

Photo : Jacques CHAMBON : Forêt communale– Soustons -

Août 1980

Toutes les cinq semaines environ, pendant l'écoulement de

printemps et d'automne, toutes les trois semaines pendant

l’été, l'homme vient transvaser dans la mesure la « couarte »,

seau d'une vingtaine de litres, la gemme, partie la plus

fluide de la térébenthine qui s'est accumulée

dans les pots.

En même temps, à l'aide d'une curette la

« palique », il détache la pâte molle,

communément désignée sous le nom de galipot,

qui s'est déposée contre le crampon et contre la partie

adjacente de la quarre; mélange ce galipot à la gemme et

obtient ainsi la résine.

13 – Amasse

Photo : Félix ARNAUDIN : 3 février 1918 à Commensacq

Les résiniers stockent la récolte de résine dans un bassin

rectangulaire « la barque », creusée dans le

sable.

Une femme porte sur la tête « l’escouarte »,

récipient

à résine.

Les deux autres vident leur escouarte dans la

barque.

Le petit abri couvert de brande sert à

abriter les outils, voire le résinier en cas de pluie.

14 – Barrique Chalosse

Photo : Jacques CHAMBON : Forêt communale – Soustons -

Août 1980

La gemme récoltée dans les pots et les plats

était déversée dans un barrique de 340 litres qui était une

adaptation de la barrique de vin utilisée dans le pays de

« Chalosse ».

Dans un premier temps elle était en bois,

puis au XXème siècle elle était en zinc.

Pour faciliter l’amasse la barrique possédait

une trappe.

Les barriques une fois remplies pouvaient être acheminées vers

l’usine de distillation.

15 - Cabane de résinier

Photo : Jacques CHAMBON : Forêt

communale – Soustons - Août 1980

|